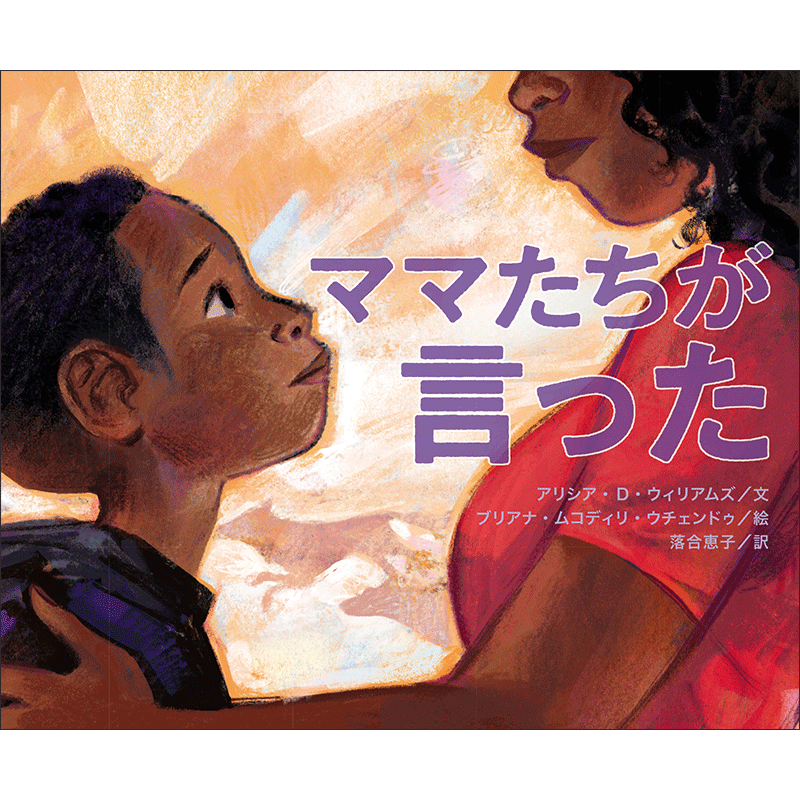

『ママたちが言った』作家インタビュー

新刊絵本『ママたちが言った』は、米国におけるアフリカ系のひとたちへの偏見・差別をテーマにした物語です。

未だ分断や戦争が止まない世界。その根にある差別をなくしていくことは火急の課題ではないでしょうか。わたしたち自身の問題です。 作者のおふたりもアフリカ系の女性です。どのような思いでこの絵本をつくったのか、お聞きしました。

子どもたちにこの絵本を届けたい理由を、とても丁寧に答えてくださっています。長文ですが、ぜひお読みください。

未だ分断や戦争が止まない世界。その根にある差別をなくしていくことは火急の課題ではないでしょうか。わたしたち自身の問題です。 作者のおふたりもアフリカ系の女性です。どのような思いでこの絵本をつくったのか、お聞きしました。

子どもたちにこの絵本を届けたい理由を、とても丁寧に答えてくださっています。長文ですが、ぜひお読みください。

アリシア・D・ウィリアムズさんにお聞きしました。

目次

Q. ご自身も「トーク」を受けたり、子どもたちに伝えたことがありますか?そのとき、どんなお気持ちでしたか?

Q.アフリカ系の子どもたちが「トーク」を受ける年齢は低く、それがさらに早まっているとも聞きますが、なぜでしょう?

Q.子どもたちに、差別や偏見について伝えるのは、いつが適当だと思いますか?

Q. この物語を書こうと思ったきっかけをおしえてください。

● ジョージ・フロイドさんらの事件に衝撃を受けて

この絵本のテーマは、数年前から頭にありました。でも、米国の女性として抜け落ちてしまう視点があると思い、書くべきでないと考えていたのです。わたしはアフリカ系の男性として生きたこともなければ、アフリカ系の男の子を育てたこともない。男性である彼らの体験は、わたしよりずっと過酷ですから。

ただ、女の子を育てた経験はあるので、安全に対する不安はほとんど同じだということもわかっていました。

それでもわたしは、このテーマを男性の書き手に持ちかけました。男性詩人に共同執筆者になってくれないかと頼んだこともありました。このアイデアを手放し、だれか適切な作家の手に渡ることを願っていたのです。

2020年、わたしは多くのひとと同様に、ジョージ・フロイドさん(*1)、アマド・オーブリーさん(*2)の事件、そしてイライジャ・マッケインさん(*3)の最期のことばに強い衝撃を受けました。眠れず、集中できませんでした。

ある夜、なんとか眠ろうとすると、ちいさなおしゃべりの声がし、わたしがペンと紙を手にするまで眠らせてくれませんでした。この物語の主人公になる少年・ジェイが、自慢の友人や家族など、彼のすべてを語ってくれたのです。と同時に、警告や「トーク」も。まさにその夜繰り広げられたのが、この物語です。

*1 2020年、偽札使用の疑いから警察官による拘束で亡くなった。

*2 2020年、ジョギング中に白人父子に射殺された。

*3 2019年、コンビニエンスストアから帰宅中に警察に拘束され、救急隊員による致死量を超える鎮静剤の投与で死亡。「ぼくは違うんだ! ただそれだけだ!」ということばを遺した。

ただ、女の子を育てた経験はあるので、安全に対する不安はほとんど同じだということもわかっていました。

それでもわたしは、このテーマを男性の書き手に持ちかけました。男性詩人に共同執筆者になってくれないかと頼んだこともありました。このアイデアを手放し、だれか適切な作家の手に渡ることを願っていたのです。

2020年、わたしは多くのひとと同様に、ジョージ・フロイドさん(*1)、アマド・オーブリーさん(*2)の事件、そしてイライジャ・マッケインさん(*3)の最期のことばに強い衝撃を受けました。眠れず、集中できませんでした。

ある夜、なんとか眠ろうとすると、ちいさなおしゃべりの声がし、わたしがペンと紙を手にするまで眠らせてくれませんでした。この物語の主人公になる少年・ジェイが、自慢の友人や家族など、彼のすべてを語ってくれたのです。と同時に、警告や「トーク」も。まさにその夜繰り広げられたのが、この物語です。

*1 2020年、偽札使用の疑いから警察官による拘束で亡くなった。

*2 2020年、ジョギング中に白人父子に射殺された。

*3 2019年、コンビニエンスストアから帰宅中に警察に拘束され、救急隊員による致死量を超える鎮静剤の投与で死亡。「ぼくは違うんだ! ただそれだけだ!」ということばを遺した。

●「ぼくは悪い子なの?」

その少年には見覚えがありました。彼は、わたしが講師をしていた私立学校に通うわずかなアフリカ系少年のひとりで、幼稚園に入ったときから、「くねくねしすぎ、おしゃべりしすぎ、やりすぎ」などの理由でお説教をされ、廊下に出されていました。

でも、ほかの幼児だって、くねくねしすぎで、おしゃべりしすぎで、やりすぎでした。彼に対するお説教は長年続き、彼は「不良」「暴力的」というレッテルを貼られたのです。

結局、白人が多い学校で、彼を抑圧していたのだと気づきました。だって、くねくねせず、おしゃべりしすぎない幼稚園児なんているでしょうか? わたしは、「トラブルメーカー」のレッテルを貼られてしまった彼に申し訳なく思い、同僚たちに自分の偏見に気づくよう声をかけられなかったことに罪悪感をもちました。彼は「ぼくは悪い子なの? トラブルメーカーなの?」という疑問を内面化してしまったのです。

しかし、2021年、ジョージ・フロイドさんが殺害され、世界はようやく目覚めました。変化は切望されていたのです。白人たちはより多くを知り、理解しようと本を読むようになりました。一瞬、わたしの絵本は必要ないんじゃないかと希望をもったほどです。ところが、ひとびとがパンデミックで家にこもったりスマホの画面ばかり見ることに疲れ、また外に出かけるようになるとすぐに、残念ながらそうした本や啓蒙は、脇へ追いやられてしまいました。

でも、ほかの幼児だって、くねくねしすぎで、おしゃべりしすぎで、やりすぎでした。彼に対するお説教は長年続き、彼は「不良」「暴力的」というレッテルを貼られたのです。

結局、白人が多い学校で、彼を抑圧していたのだと気づきました。だって、くねくねせず、おしゃべりしすぎない幼稚園児なんているでしょうか? わたしは、「トラブルメーカー」のレッテルを貼られてしまった彼に申し訳なく思い、同僚たちに自分の偏見に気づくよう声をかけられなかったことに罪悪感をもちました。彼は「ぼくは悪い子なの? トラブルメーカーなの?」という疑問を内面化してしまったのです。

しかし、2021年、ジョージ・フロイドさんが殺害され、世界はようやく目覚めました。変化は切望されていたのです。白人たちはより多くを知り、理解しようと本を読むようになりました。一瞬、わたしの絵本は必要ないんじゃないかと希望をもったほどです。ところが、ひとびとがパンデミックで家にこもったりスマホの画面ばかり見ることに疲れ、また外に出かけるようになるとすぐに、残念ながらそうした本や啓蒙は、脇へ追いやられてしまいました。

ジェイの背が伸びると、ママはなぜか悲しそう……。

Q. ご自身も「トーク」を受けたり、子どもたちに伝えたことがありますか?

そのとき、どんなお気持ちでしたか?

● 南部で生まれ育った祖父母は

「ジム・クロウ法」の下で……

わたしが両親や祖父母から受けた「トーク」は、世代的に少し内容が違います。祖父母はアメリカ南部から移住してきました。ふたりは人種隔離の時代を生き、厳格な隔離規則である「ジム・クロウ法」を経験し、アフリカ系としての「立場」を学びながら育ちました。

白人が歩いてきたら沿道によける、白人の目を見てはいけない、つねに「はい(いいえ)、ご主人様、はい(いいえ)、奥様」と言う、口調を正す、大きな声を出しすぎない……。生き残るために、多くのルールや「トーク」を聞かされていたのです。だから、わたしへの「トーク」も、「白人の邪魔をするな」「トラブルを起こすな」というものでした。

わたしはミシガン州のデトロイトで育ったので、若い頃はこれらのルールを本当の意味では理解していませんでした。デトロイトはモータウン発祥の地であり、モーターシティとしても知られていて(*4)、アフリカ系のひとが多いコミュニティでもあり、それ以外のひとと接する機会は限られていたのです。街が隔離されていたと言えるかもしれません。そんな環境だったので、両親はさほど心配する必要がなかったのでしょう。

でも、わたしがデトロイトを離れ、大学に進学したとき、警告がはじまりました。たとえば、「Nワード(アフリカ系のひとに対する差別用語)」で侮蔑的に呼ばれたり、ドライブ旅行で友人とガソリンスタンドに立ち寄ったときには、クー・クラックス・クラン(白人至上主義結社)に出くわしたことも。そうしたできごとで、わたしたちがいかに危険にさらされているか、なぜ親たちが生き延びるためのルールをおしえ込もうとしたのかが、わかったのです。

*4 「モータウン」はレコードレーベル。デトロイトは自動車産業の中心地として栄えたため、「モーターシティ」と呼ばれる。

白人が歩いてきたら沿道によける、白人の目を見てはいけない、つねに「はい(いいえ)、ご主人様、はい(いいえ)、奥様」と言う、口調を正す、大きな声を出しすぎない……。生き残るために、多くのルールや「トーク」を聞かされていたのです。だから、わたしへの「トーク」も、「白人の邪魔をするな」「トラブルを起こすな」というものでした。

わたしはミシガン州のデトロイトで育ったので、若い頃はこれらのルールを本当の意味では理解していませんでした。デトロイトはモータウン発祥の地であり、モーターシティとしても知られていて(*4)、アフリカ系のひとが多いコミュニティでもあり、それ以外のひとと接する機会は限られていたのです。街が隔離されていたと言えるかもしれません。そんな環境だったので、両親はさほど心配する必要がなかったのでしょう。

でも、わたしがデトロイトを離れ、大学に進学したとき、警告がはじまりました。たとえば、「Nワード(アフリカ系のひとに対する差別用語)」で侮蔑的に呼ばれたり、ドライブ旅行で友人とガソリンスタンドに立ち寄ったときには、クー・クラックス・クラン(白人至上主義結社)に出くわしたことも。そうしたできごとで、わたしたちがいかに危険にさらされているか、なぜ親たちが生き延びるためのルールをおしえ込もうとしたのかが、わかったのです。

*4 「モータウン」はレコードレーベル。デトロイトは自動車産業の中心地として栄えたため、「モーターシティ」と呼ばれる。

●もし、警察に呼び止められたら?

もし、だれかに通報されたら?

わたし自身が、アフリカ系の生徒たちにどう「トーク」をするかを考えて行き着いたのは、祖父母がわたしに言った「白人なら許されることでも、あなたはしてはいけない」でした。

もちろん、フェアではありません。しかし、差別はあまりに頻繁で、「トーク」の必要性は、さまざまな場面で、幼い頃から大人になってもずっと続くのです。

わたしは、娘が買いものをするとき、運転免許を取るとき、そして旅行でAirbnb(*5)を利用するときに、「トーク」をしました。警察に呼び止められるだけでなく、白人の一般市民からいやがらせを受けたら……と心配したのです。白人がアフリカ系のひとに近づいて、なぜそこ(公園、アパートの駐車場、Airbnb、スターバックスコーヒーなど)で座っているのか、歩いているのか、あそんでいるのか、立っているのかと聞いてくることもよくあるのです。

「トーク」をすると気が滅入ります。子どもたちに不健康な恐怖心を与え、無邪気でやさしい世界観を奪ってしまうからです。

娘が大学に進学したときは、さらにいやな気持ちになりました。彼女に充分伝えてきたかどうか心配になったのです。もしも警察に呼び止められたらどうするかわかっているか、Airbnbでだれかに通報されたら安全でいられるのか。もしも……もしも……。いくつもの「もしも」が浮かんで、不安でなりませんでした。

*5 民泊のWebサービス

もちろん、フェアではありません。しかし、差別はあまりに頻繁で、「トーク」の必要性は、さまざまな場面で、幼い頃から大人になってもずっと続くのです。

わたしは、娘が買いものをするとき、運転免許を取るとき、そして旅行でAirbnb(*5)を利用するときに、「トーク」をしました。警察に呼び止められるだけでなく、白人の一般市民からいやがらせを受けたら……と心配したのです。白人がアフリカ系のひとに近づいて、なぜそこ(公園、アパートの駐車場、Airbnb、スターバックスコーヒーなど)で座っているのか、歩いているのか、あそんでいるのか、立っているのかと聞いてくることもよくあるのです。

「トーク」をすると気が滅入ります。子どもたちに不健康な恐怖心を与え、無邪気でやさしい世界観を奪ってしまうからです。

娘が大学に進学したときは、さらにいやな気持ちになりました。彼女に充分伝えてきたかどうか心配になったのです。もしも警察に呼び止められたらどうするかわかっているか、Airbnbでだれかに通報されたら安全でいられるのか。もしも……もしも……。いくつもの「もしも」が浮かんで、不安でなりませんでした。

*5 民泊のWebサービス

Q. アフリカ系の子どもたちが「トーク」を受ける年齢は低く、それがさらに早まっているとも聞きますが、なぜでしょう?

●6歳の息子にさえ

「トーク」をする必要が

そうですね。というのは、アフリカ系の男の子は幼いうちに「かわいい」から「怖い」へと、あっという間に変わってしまうからです。そして統計的に、少女は実際より年上に見られる。そのため、「トーク」は幼い頃からはじめられてきました。残念なのは、時代が変わっても「トーク」の必要性がなくならないことです。

友人たちは、かわいい息子があそびに誘われなくなる日を恐れていました。息子や娘が「モンスター」になった日について話していた母親たちもいます。

ある友人は、息子が6歳だったとき、「トーク」をしなければならなかったと話してくれました。彼女の息子はサッカーの試合中、みんなで押し合いへし合いするなかで、ある子を押してしまった。そうしたら、その子の母親が激怒して、「彼は攻撃的すぎる」とチームから外そうとした、と。

こんな話はほんの一例です。サッカー場だろうと、買いものをする店であろうと、わたしたち親はいつも、子どもたちが受ける「視線」を気にしています。

また、SNSによって情報が入りやすくなり、差別がどれほど多発しているかを実感することになりました。そのことも、「トーク」をしなければ、という切迫感につながっていると思います。

考えてみれば、トレイボン・マーティンさん(*6)やタミル・ライスさん(*7)が殺害されたときは、まだインスタグラムやTikTokはありませんでした。でもいまは、これらがあることで、報道されない多くの事件を知ることができるとも言えます。

*6 2012年、高校生のとき、フードをかぶって帰宅途中、自警団の男性に射殺された。

*7 2014年、12歳のとき、公園でおもちゃの銃を持っていたため警察官に射殺された。

友人たちは、かわいい息子があそびに誘われなくなる日を恐れていました。息子や娘が「モンスター」になった日について話していた母親たちもいます。

ある友人は、息子が6歳だったとき、「トーク」をしなければならなかったと話してくれました。彼女の息子はサッカーの試合中、みんなで押し合いへし合いするなかで、ある子を押してしまった。そうしたら、その子の母親が激怒して、「彼は攻撃的すぎる」とチームから外そうとした、と。

こんな話はほんの一例です。サッカー場だろうと、買いものをする店であろうと、わたしたち親はいつも、子どもたちが受ける「視線」を気にしています。

また、SNSによって情報が入りやすくなり、差別がどれほど多発しているかを実感することになりました。そのことも、「トーク」をしなければ、という切迫感につながっていると思います。

考えてみれば、トレイボン・マーティンさん(*6)やタミル・ライスさん(*7)が殺害されたときは、まだインスタグラムやTikTokはありませんでした。でもいまは、これらがあることで、報道されない多くの事件を知ることができるとも言えます。

*6 2012年、高校生のとき、フードをかぶって帰宅途中、自警団の男性に射殺された。

*7 2014年、12歳のとき、公園でおもちゃの銃を持っていたため警察官に射殺された。

おじいちゃんはジェイたちに、「4人以上で群れてはいけない」と注意します。

Q.子どもたちに、差別や偏見について伝えるのは、いつが適当だと思いますか?

● 話したがらないのは、大人のほうです

6歳のとき、白人だけの学校にはじめて入学したルビー・ブリッジス(*8)。彼女のことを書いたものに、こうあります。「彼女にサバイブする強さがあったとしたら、あなたの子どもにも、このできごとを知るだけの強さがある」

しかしなぜ、アフリカ系や褐色の肌の子どもたちだけが、こうしたルールを知る必要があるのでしょう? ステレオタイプや偏見、恐怖心で彼女ら彼らを見る世界を渡り歩くルールを。

多くの白人家庭は、子どもたちを現実社会から守りたがっています。もちろん、わたしたちはみなそう願っていますよね。でも、すべての子どもたちが等しく、安心安全に暮らせていないのが「現実」で、白人の子どもたちは、肌の色でいのちの危険にさらされることもありません。

世界をより公平にするには、偏見や固定概念、恐怖心を取り払わねばなりません。でもいま、一部のひとは、学校図書館からルビー・ブリッジスの物語などを追放することで、恐怖心にしがみつこうとしているように思えます。

難しい話をいやがるのは、大人のほうなのです。子どもは違います。子どもたちは、この種の話をする準備ができています。大人が不快だからと現実から遠ざけると、子どもに不利益をもたらすことになります。

子どもたちにはしっかりした目があり、質問してくるでしょう。家族がもっともやさしい方法で、難しい話をするために、すばらしい本たちがあります。

みなこころの奥底では、子どもたちのためによりよい世界を望んでいると、わたしは信じたいのです。子どもたちが成長し、夢を追い求め、自由になれる世界を。

*8 人権活動家。1960年、白人専用だった小学校に唯一のアフリカ系の生徒として入学。脅迫を受けるなどし、警察からも登校を妨害された。

しかしなぜ、アフリカ系や褐色の肌の子どもたちだけが、こうしたルールを知る必要があるのでしょう? ステレオタイプや偏見、恐怖心で彼女ら彼らを見る世界を渡り歩くルールを。

多くの白人家庭は、子どもたちを現実社会から守りたがっています。もちろん、わたしたちはみなそう願っていますよね。でも、すべての子どもたちが等しく、安心安全に暮らせていないのが「現実」で、白人の子どもたちは、肌の色でいのちの危険にさらされることもありません。

世界をより公平にするには、偏見や固定概念、恐怖心を取り払わねばなりません。でもいま、一部のひとは、学校図書館からルビー・ブリッジスの物語などを追放することで、恐怖心にしがみつこうとしているように思えます。

難しい話をいやがるのは、大人のほうなのです。子どもは違います。子どもたちは、この種の話をする準備ができています。大人が不快だからと現実から遠ざけると、子どもに不利益をもたらすことになります。

子どもたちにはしっかりした目があり、質問してくるでしょう。家族がもっともやさしい方法で、難しい話をするために、すばらしい本たちがあります。

みなこころの奥底では、子どもたちのためによりよい世界を望んでいると、わたしは信じたいのです。子どもたちが成長し、夢を追い求め、自由になれる世界を。

*8 人権活動家。1960年、白人専用だった小学校に唯一のアフリカ系の生徒として入学。脅迫を受けるなどし、警察からも登校を妨害された。

Q.ご自身が受けた差別や偏見について、差し支えない範囲でおしえてください。

● ショッピングセンターで受けた

「レイシャル・プロファイリング」

お店でつきまとわれたり、居住を拒否されたこともありますが、最近では、この絵本が出版された直後に事件がありました。

車でショッピングセンターの駐車スペースに入ろうとしたとき、1台の車が停車し、行く手を遮りました。警備員でした。彼らは窓を開けるように言い、質問しはじめました。「道に迷っているのか」「どこに行くのかわかっているのか」と。巨大な駐車場を走るすべての車の中で、彼らはわたしを尾行しました。道に迷ったわけでも行き先がわからないわけでもないし、そこには何度も来たことがありました。

わたしは自分がプロファイリングされていると確信しました。そこは白人の多い地域で、わたしの住むエリアよりも裕福でした。そうした背景を知っていてさえ、警備員に質問されたとき、唖然として答えられなかったのです。

「レイシャルプロファイリング」(*9)については本で読んだことがあったし、経験したひとたちの話も聞いていました。でも、ことばが出なかったのです。やがて警備員は走り去っていきました。

その日、わたしは沈黙に救われたのだと思います。もし、「なぜわたしを止めるんですか?」と尋ねていたら、状況はエスカレートしたかもしれません。車の中で、これが大きくなった「ジェイ」だったら、結果はより危険なものになっていたかもしれないと感じました。

(*9)人種や肌の色といった偏見で捜査対象にすること。

車でショッピングセンターの駐車スペースに入ろうとしたとき、1台の車が停車し、行く手を遮りました。警備員でした。彼らは窓を開けるように言い、質問しはじめました。「道に迷っているのか」「どこに行くのかわかっているのか」と。巨大な駐車場を走るすべての車の中で、彼らはわたしを尾行しました。道に迷ったわけでも行き先がわからないわけでもないし、そこには何度も来たことがありました。

わたしは自分がプロファイリングされていると確信しました。そこは白人の多い地域で、わたしの住むエリアよりも裕福でした。そうした背景を知っていてさえ、警備員に質問されたとき、唖然として答えられなかったのです。

「レイシャルプロファイリング」(*9)については本で読んだことがあったし、経験したひとたちの話も聞いていました。でも、ことばが出なかったのです。やがて警備員は走り去っていきました。

その日、わたしは沈黙に救われたのだと思います。もし、「なぜわたしを止めるんですか?」と尋ねていたら、状況はエスカレートしたかもしれません。車の中で、これが大きくなった「ジェイ」だったら、結果はより危険なものになっていたかもしれないと感じました。

(*9)人種や肌の色といった偏見で捜査対象にすること。

Q.日本にも人権問題が山積しています。日本の読者にメッセージをお願いします。

●壁をつくる必要はないはず

わたしたちはお互いの「違い」にフォーカスしがちです。しかも、ネガティブなレンズで、その違いを強調してしまう。それが人間の習性なのかもしれませんが、「彼らVSわたしたち」という壁をつくりがちです。

たとえば、ジェイはアフリカ系の少年で、あなたとは違って見えるかもしれません。違うコミュニティの出身で、違うゲームや違う食べものをたのしんでいるかもしれないし、彼の友だちも違って見えるかもしれません。

絵本の中で、ジェイとその友人たちを見ているひとがいることに気づくでしょう。ひとびとは彼らを不審に思っています。彼らにとって、ジェイとその友人たちはトラブルメーカーに見え、「あの子たちは何を企んでいるかわからない」と思っているかもしれません。

実際には、ジェイはお手伝いをしておこづかいをもらい、音楽とダンスとスケートボードが好きな少年です。そして、彼と友人たちは、自分たちらしく人生をたのしみたいだけなんです。でも他人は、ジェイたちのたのしみや好奇心、冒険心を知らないのです。

わたしたちはお互いに壁をつくる必要はないはずです。みんなで「違い」を認め合い、お互いから学び、それぞれの個性を祝福してみませんか。共通点も発見してほしいですね。

大人は子どもたちに、「自分がされたいように、ひとに接しなさい」「ひとの立場になって考えなさい」「親切にしなさい」とおしえますよね。共感はやさしさの表現です。これらは、よりしあわせに生きるための基本だと思います

たとえば、ジェイはアフリカ系の少年で、あなたとは違って見えるかもしれません。違うコミュニティの出身で、違うゲームや違う食べものをたのしんでいるかもしれないし、彼の友だちも違って見えるかもしれません。

絵本の中で、ジェイとその友人たちを見ているひとがいることに気づくでしょう。ひとびとは彼らを不審に思っています。彼らにとって、ジェイとその友人たちはトラブルメーカーに見え、「あの子たちは何を企んでいるかわからない」と思っているかもしれません。

実際には、ジェイはお手伝いをしておこづかいをもらい、音楽とダンスとスケートボードが好きな少年です。そして、彼と友人たちは、自分たちらしく人生をたのしみたいだけなんです。でも他人は、ジェイたちのたのしみや好奇心、冒険心を知らないのです。

わたしたちはお互いに壁をつくる必要はないはずです。みんなで「違い」を認め合い、お互いから学び、それぞれの個性を祝福してみませんか。共通点も発見してほしいですね。

大人は子どもたちに、「自分がされたいように、ひとに接しなさい」「ひとの立場になって考えなさい」「親切にしなさい」とおしえますよね。共感はやさしさの表現です。これらは、よりしあわせに生きるための基本だと思います

ブリアナ・ムコディリ・ウチェンドゥさんにお聞きしました。

目次

Q. この絵本の絵を描かれたいきさつをおしえてください。描くときに留意されたことはありますか?

Q. ご自身も「トーク」を受けたり、子どもたちに伝えたことがありますか?そのとき、どんなお気持ちでしたか?

Q. 子どもたちに、差別や偏見について伝えるのは、いつが適当だと思いますか?

Q. この絵本の絵を描かれたいきさつをおしえてください。描くときに留意されたことはありますか?

● ジェイに親しみをもてるように

物語の子どもたちに共感し、リアルな絵が描けると思ったので、この仕事を引き受けました。

この絵本では、子どもたちの成長をどう描くかが、とても重要なポイントでした。4、5歳くらいのアフリカ系の男の子は、かわいくて無邪気なイメージですが、ティーンエイジャーに成長するにつれて、威嚇的であったり、トラブルメーカーに見えたりします。読者がこの物語に共感し、理解するためには、主人公のジェイに親しみをもつことがいちばんだと思っていました。まるで、自分の子どもや仲間の成長を目の前で見ているかのように感じられたら、と。

この絵本では、子どもたちの成長をどう描くかが、とても重要なポイントでした。4、5歳くらいのアフリカ系の男の子は、かわいくて無邪気なイメージですが、ティーンエイジャーに成長するにつれて、威嚇的であったり、トラブルメーカーに見えたりします。読者がこの物語に共感し、理解するためには、主人公のジェイに親しみをもつことがいちばんだと思っていました。まるで、自分の子どもや仲間の成長を目の前で見ているかのように感じられたら、と。

Q. ご自身も「トーク」を受けたり、子どもたちに伝えたことがありますか?

そのとき、どんなお気持ちでしたか?

● 差別と偏見はどこでもだれにでも起こりうる

わたしには「トーク」を受けた経験はありません。父の出身であるナイジェリアに、肌の色による偏見があまりなかったからでしょう。ほぼ均質な人口で、肌の色による社会階級差や否定的な固定観念がないのです。

米国には、偏見が蔓延する特殊な歴史があるのだと思います。でも、偏見というのは普遍的で、だれにでも、見た目や出身地にかかわらず、起きるものだと思います。

米国には、偏見が蔓延する特殊な歴史があるのだと思います。でも、偏見というのは普遍的で、だれにでも、見た目や出身地にかかわらず、起きるものだと思います。

Q. 子どもたちに、差別や偏見について伝えるのは、いつが適当だと思いますか?

●教育を受けていれば、うまく処理できる

いつがベストかはわかりませんが、11歳か12歳くらいがいいのではないでしょうか。子どもたちはそのくらいの年頃になると、社会的なヒエラルキーの中で、自分の位置を理解しはじめるからです。

もし教育を受けていれば、差別を受けたとしても精神的にうまく処理し、危険な状況を避けることができるかもしれません。差別される側でない子どもにとっても、偏見について学ぶことで、自分自身を見つめ、自分が他人に対してどのような偏見をもっているかを知ることができるでしょう。何かを学ぶことは決して悪いことではないと思います。

もし教育を受けていれば、差別を受けたとしても精神的にうまく処理し、危険な状況を避けることができるかもしれません。差別される側でない子どもにとっても、偏見について学ぶことで、自分自身を見つめ、自分が他人に対してどのような偏見をもっているかを知ることができるでしょう。何かを学ぶことは決して悪いことではないと思います。

「トーク」の後、家族みんながジェイを抱きしめて…… 。

Q. ご自身が受けた差別や偏見について、差し支えない範囲でおしえてください。

● 偏見は「単なる誤解」にすぎません

わたしも身近なひとも、偏見にさらされたことがあります。お店で盗みを働くと思われ、店主についてまわられたこともあります。12歳のある晩には、友だちとわたしが犯罪を犯していると思われ、4台のパトカーに止められました。グループで歩いていただけなのに。近所のひとに警察を呼ばれたことも、何度もあります。わたしが後ろを歩いていると、道の反対側に渡るひともいました。

誤解されたこともあるし、偏見に基づく経験もたくさんしてきました。でも、「最悪の事態」に陥ったことはありません。肌の黒い男性のように、もっと深刻な経験をするひともいます。危険人物とみなされ、警察官に手荒く扱われるのです。同級生も騒いでいたのに、彼だけが学校で罰を受けたり、犯罪の濡れ衣を着せられたり。

偏見というのは単なる「誤解」であり、だれかの短絡的な考え方にすぎません。だれかがわたしをどう見るかによって、わたしが世界でのびやかに生きられるかどうかが左右されるなんて、絶対に避けたいことです。

誤解されたこともあるし、偏見に基づく経験もたくさんしてきました。でも、「最悪の事態」に陥ったことはありません。肌の黒い男性のように、もっと深刻な経験をするひともいます。危険人物とみなされ、警察官に手荒く扱われるのです。同級生も騒いでいたのに、彼だけが学校で罰を受けたり、犯罪の濡れ衣を着せられたり。

偏見というのは単なる「誤解」であり、だれかの短絡的な考え方にすぎません。だれかがわたしをどう見るかによって、わたしが世界でのびやかに生きられるかどうかが左右されるなんて、絶対に避けたいことです。

Q. 日本にも人権問題が山積しています。日本の読者にメッセージをお願いします。

● 恐怖によって広められた「うそ」に

惑わされないで

ひとはだれも、自分の生まれた環境を選ぶことはできません。もし自分が不幸とされる境遇に生まれたら、どのように扱われたいか自問してみてください。やさしくされ、理解され、尊敬されたいと思いませんか?

食べること、友人をつくること、夢を達成すること、自由に生きることは、すべてのひとの願いです。それなのに、なぜあるひとはそのような願望をもつことが許され、あるひとは許されないのでしょうか?

わたしたちがだれかについて聞かされる否定的な言説は、恐怖によって広められた「うそ」にすぎないのではないでしょうか。勇気を出して自分自身で真実を発見し、理解することができれば、最終的には共感を得ることができ、わたしたちはお互いに、まったく違わないことに気づくでしょう。

食べること、友人をつくること、夢を達成すること、自由に生きることは、すべてのひとの願いです。それなのに、なぜあるひとはそのような願望をもつことが許され、あるひとは許されないのでしょうか?

わたしたちがだれかについて聞かされる否定的な言説は、恐怖によって広められた「うそ」にすぎないのではないでしょうか。勇気を出して自分自身で真実を発見し、理解することができれば、最終的には共感を得ることができ、わたしたちはお互いに、まったく違わないことに気づくでしょう。

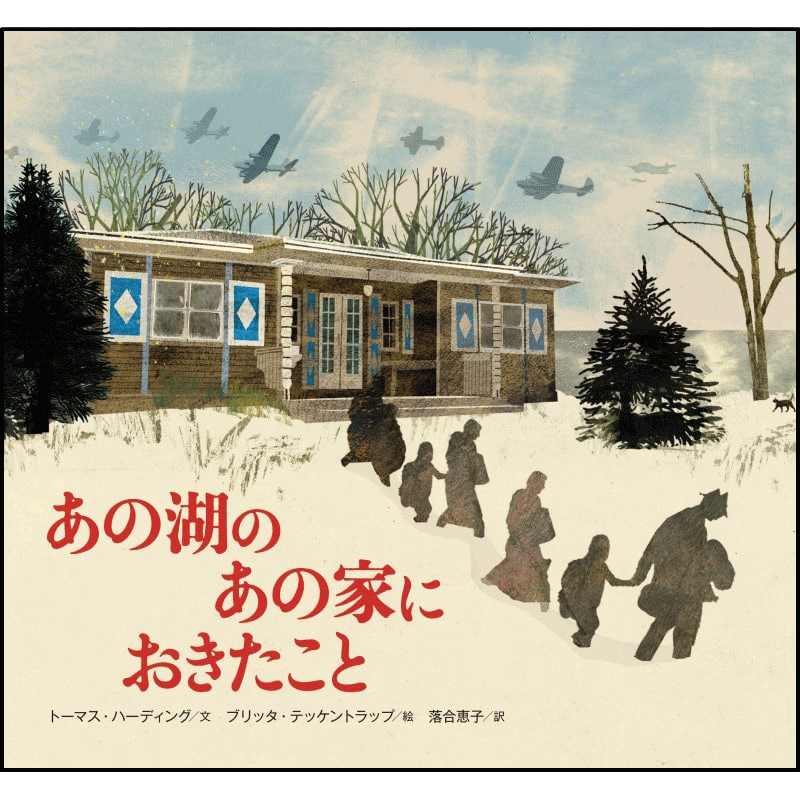

訳者・落合恵子からのメッセージ

● アメリカ合衆国で

アメリカ合衆国で、「黒人」と呼ばれたり、褐色の肌に生まれた子たちが、子ども時代のある時に学ばなければならない幾つもの厳しい約束のようなもの。この絵本は、それをテーマにしています。

「ジャケットのフードをかぶっちゃいけない」「群れて遊んでいてはいけない」「ポケットに手をいれていてはいけない」……。ごくごく幼い無垢の季節を少しだけ卒業した子どもたちは、こうして幾つものルールを教えられ、身につけていくのです。

もしジェイが、自分だったら……。ジェイとこれらのルールを「トーク」しなければならないママたちもまた、先代のママたちから教わってきたのです。生きるために、生きのびるために、死なないために。

「ジャケットのフードをかぶっちゃいけない」「群れて遊んでいてはいけない」「ポケットに手をいれていてはいけない」……。ごくごく幼い無垢の季節を少しだけ卒業した子どもたちは、こうして幾つものルールを教えられ、身につけていくのです。

もしジェイが、自分だったら……。ジェイとこれらのルールを「トーク」しなければならないママたちもまた、先代のママたちから教わってきたのです。生きるために、生きのびるために、死なないために。

●わたしたちの国で

考えてください。ジェイが学ぶ(学ばざるを得ない)のは、アメリカ合衆国での不当極まりないルールですが、わたしたちの周囲にも同じようなことがないでしょうか。

たとえば在日と呼ばれるひとたちに、わたしたちの社会は差別的ではないですか? シングルペアレントの家庭には? 障がいと呼ばれるものがあるひとには? 難民と呼ばれるひとたちには? LGBTQのひとたちには? 海の向こうの差別に気づき怒るなら、当然わたしたちは海の「こっち側」にある差別に対しても、同じように敏感でありたいと考えます。 詩人・石川逸子さんがその作品「風」(*10)にしるしておられるように、「遠くのできごとに 人はうつくしく怒る」だけではなく、近くの差別、自分の内側にある差別にも真っすぐにNOと言うこと。立ち上がること、それが世界から、そしてこの国から差別をなくす、遠くても確かな道であるのだとわたしは信じています。

たとえば在日と呼ばれるひとたちに、わたしたちの社会は差別的ではないですか? シングルペアレントの家庭には? 障がいと呼ばれるものがあるひとには? 難民と呼ばれるひとたちには? LGBTQのひとたちには? 海の向こうの差別に気づき怒るなら、当然わたしたちは海の「こっち側」にある差別に対しても、同じように敏感でありたいと考えます。 詩人・石川逸子さんがその作品「風」(*10)にしるしておられるように、「遠くのできごとに 人はうつくしく怒る」だけではなく、近くの差別、自分の内側にある差別にも真っすぐにNOと言うこと。立ち上がること、それが世界から、そしてこの国から差別をなくす、遠くても確かな道であるのだとわたしは信じています。

*10 『新編 石川逸子詩集』石川逸子/著 土曜美術社出版販売/刊より